今月3日、イタリアとスイスの国境の町キアッソで、1345億ドル(13兆円)という途方も無い額の米国債をスイスに運ぼうとした邦人2名がイタリア財務警察に拘束された。この不可解な事件は別記事で扱うことにするが、揺らぐドル・米国債の信用を更に危ういものにするに十分な影響を世界に与えたかも知れない。・・・・・前回5月17日の記事はこちら [1]。

今月3日、イタリアとスイスの国境の町キアッソで、1345億ドル(13兆円)という途方も無い額の米国債をスイスに運ぼうとした邦人2名がイタリア財務警察に拘束された。この不可解な事件は別記事で扱うことにするが、揺らぐドル・米国債の信用を更に危ういものにするに十分な影響を世界に与えたかも知れない。・・・・・前回5月17日の記事はこちら [1]。

続きはクリックの後で

■FRBの米国債購入は3ヶ月で18兆円

6月24日のFRBのバランスシート。

左のグラフが資産、右のグラフが負債・資本 ※クリックで大きくなります。

[2]

[2]  [3]

[3]米国政府は現在、毎週数百億ドルの米国債の入札を続けている。先週は史上最高の1040億ドルを売り出した。FRBによる米国債購入も3月末からの累積で早くも1810億ドル(約18兆円)に達した。3月に表明した“半年で3000億ドル買取り” [4]の6割を既に費やしたことになる。

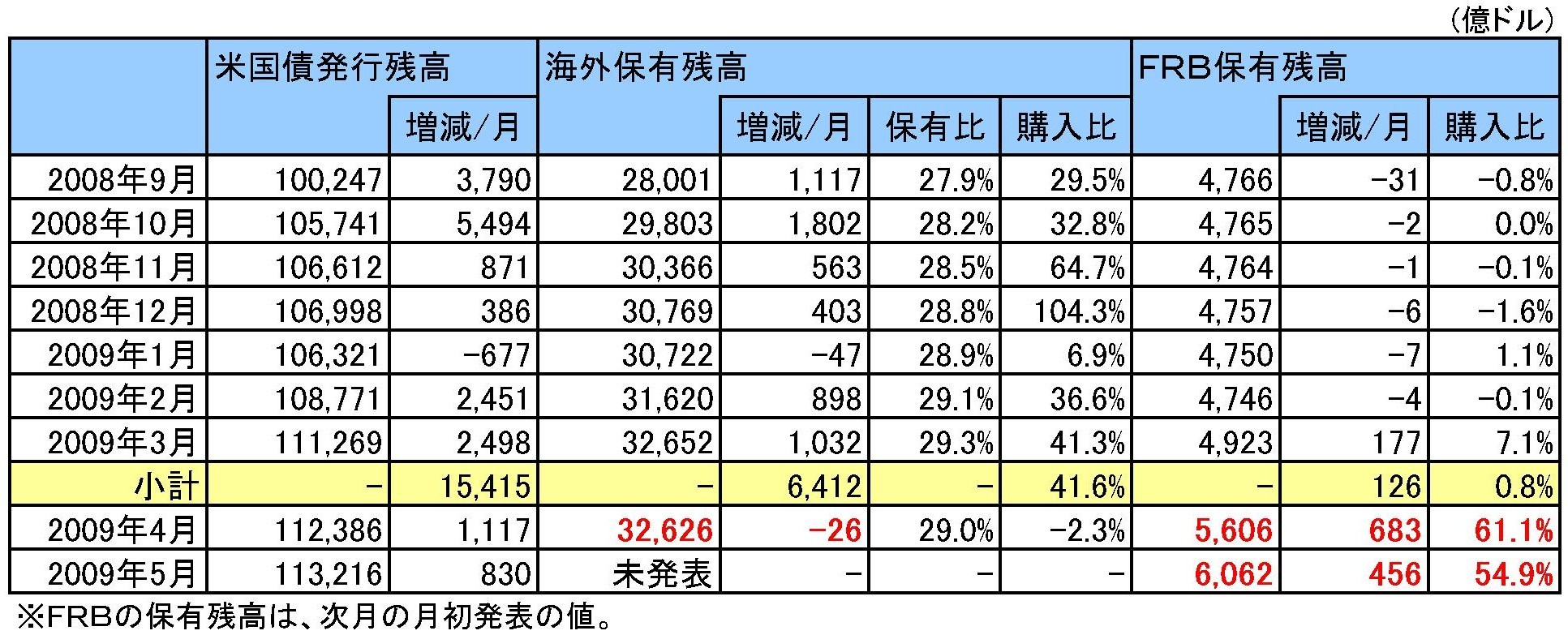

下表は5月末段階までの米国債発行残高、FRBの米国債保有残高、4月末時点の海外保有残高および各々の月別増減で、前回レポートに載せた表を更新したもの。4月に引き続き5月も、増加した米国債の55%はFRBが引き受けた計算になる(注:償還や市場での売買があるので、実際の新規発行債券の買受額と各セクターの保有残高の増減は一致しない)。

[5]

[5]注目は、今年1月に次いで米国債海外保有残高が再び減少を始めたことだ。

■4月に米国債を増やした国はイギリスだけ

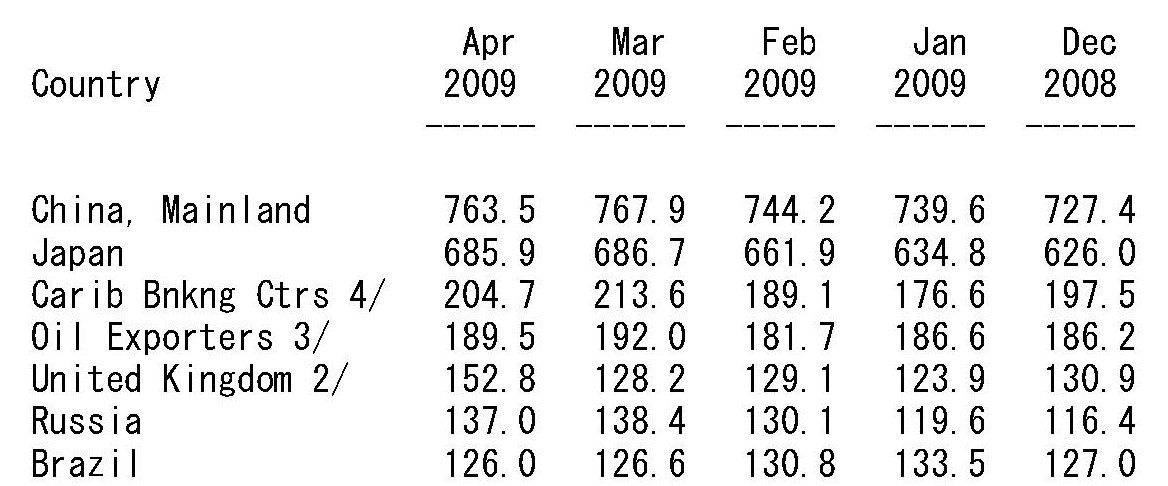

米国財務省が発表する国別の米国債保有残高の推移表で、保有額1千億ドル以上の上位7位までの部分を拡大してみた(右→左が新しい月。単位は10億ドル)。※クリックで全体が見れます。

[6]

[6]これまで米国債を増加させてきた世界第一位の保有国である中国が減少に転じ、2位の日本も僅かながら減少。3位のカリブのタックス・ヘイブン(Carib Bnkng Ctrs)、4位の産油国も同様に減らしている。このうち最も減少幅の大きいのはタックス・ヘイブンの89億ドル。逆に、大きく残高を増やしたのは保有額5位の英国で、246億ドル(前月比19%)と急増した。

イギリスは以前から米国債保有額の変動が大きいそうだが、今回は、各国からソッポを向かれ始め、FRBの資金余力からも溢れ出た米国債を、米国の黒子ともいえる英国(の米系金融機関)が支援した、という構図なのかも知れない。

■今、米国債を支えているのはFRBと・・・家計!?

Garbagenews.comさんの『アメリカ国債(米国債)の購入先をグラフ化してみる』 [7]によれば、2009年第1四半期(1〜3月)に入って、米国債の購入先の中で「家計」の割合が急増しているようだ。下のグラフを見ると海外を軽く凌駕し、金額にしてなんと2兆ドルを超えている(注:金額からみて、新規発行債券の購入だけでなく発行済み債券市場での売買も含んでいると考えられる)。

[8]

[8]これは一体、何を意味しているのだろうか?

次回:FRB資産状況090805 [9]