2023-03-31

いかにして稼ぐか!? ~近江商人に学ぶ集団の存続と外圧適応~

創業から100年以上を経た会社を老舗といい、さらに200年以上の老舗が日本には3000社あると言われています。アジアでは中国の9社、インドの3社、韓国0社。ヨーロッパではドイツの800社、オランダ200社と比べても、日本が大変多いことがわかります。日本で200年以上続いている企業を地域的にみていくと、現在の滋賀県(東近江や湖東地域)で、近江商人と呼ばれる人たちが創業した企業(※)が多数あります。

※200年以上続いている企業では、西川産業㈱(1566年)、メルクロス㈱(1585年)、外与㈱(1700年)、矢尾百貨店(1749年)など。伊藤忠商事㈱、丸紅㈱も近江商人に端を発しています。

★なぜ、近江商人の会社には、長寿の会社が多いのでしょうか? (さらに…)

宇宙開発が推進されているのは何で?part2

前回の宇宙開発が推進されているのは何で?では、人類初の月面着陸に至る過去の宇宙開発が、第二次世界大戦と米ソ冷戦の産物であり、米ソ冷戦の終結によって、宇宙開発に大きなブレーキがかかったことをお伝えしました。それが現在では、民間主導で宇宙開発ビジネスが大きく拡大しています。なぜ、このような動きが起こっているのか調べてみました。 (さらに…)

『見えない戦争~物価高騰のカラクリの構造を読み解く(前偏)~』

前回までは、インフレの構造から現在起こっているインフレが異常なインフレである実態を掴んできた。

止まる気配のない物価高騰。このカラクリを読み解いていく。

ケーキ屋さん、パン屋さん、スーパーなど軒並み値上げを行い、生産者消費者ともに困窮している現状。

現在、値上がりが顕著なのは何が挙げられるか・・・?

生鮮食品を除くと、食用油(36.5%上昇)、都市ガス代(23.7%上昇)、電気代(21.0%上昇)、ガソリン(15.7%上昇)など。燃料・エネルギーの値段が大幅に高くなっていることが伺える。「消費者物価指数より」

石油は、物を作る資源、輸出入などあらゆるモノに欠かせない。なので、燃料・エネルギーの値段高騰に伴い、食用油・都市ガス・電気大・ガソリンの値段も高騰している現状。

なぜ燃料・エネルギー(石油)の値段が上がっているのか?

まず注目したいのは、国際間の石油循環である。

国際間の流通を各国の通貨で取引を行うと煩雑化する。だから国際統一した貨幣(基軸通貨)が使用される。現在の基軸通貨はドルなので、石油も同様にドルを介して輸出を行う。

元々、金(Gold)での取引でしたが、金と同等の価値として使用できる紙幣が誕生。世界最初の紙幣発行を行ったのは17世紀のイギリスであった。

なぜ現在の基軸通貨はドルなのか?

世界最初に紙幣発行を行ったのはイギリスであったが、現在、基軸通貨になっているのはドル。背景には何があったのか。

それは第一次世界大戦での出来事。戦場として莫大な軍事費・人材を失ったイギリス。一方、戦場とならなかったアメリカは他国へ武器や資金面の援助を行い、他国を支えた。軍事的にも経済的にもアメリカの軍門へと下ることとなった諸外国は、もはやアメリカのドルなしには生きられない状況となり、米軍は「世界の警察」として力を握った。

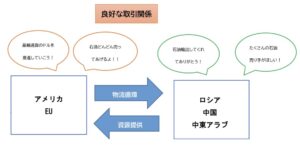

取れる資源で経済活性化を望む石油産出国と、ドル流通の推進を望むアメリカ側。

自国の石油資源を輸出するためにアメリカ側と貿易を行い、アメリカはドルを介して他国へ石油を循環させる。

双方にとってメリットのある、互いに利害が一致した取引関係であった。

軍事面においても、第二次世界大戦で連合国として同盟を組んでいたことから当時の良好さが見てとれる。(以下図解参照)

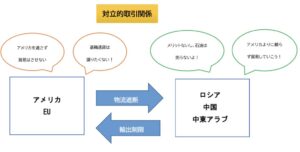

石油産出国(特にロシア・中国)が、軍事力・技術力・市場マーケットの点においてアメリカより上回る歴史上ありえない事態が起こっている。

しかし、現在はこの良好な取引関係に変化が生じている。それぞれの切り口から見ていこう。

軍事面では1990年代、資本主義側の西側諸国(アメリカ)と社会主義側の東側諸国(旧ソ連)で闘いは激化していく。

ドイツ・ベトナム・キューバなど各地で数年にもおよぶ領土戦争が続き、緊張状態となる。歴史上では冷戦と呼ばれる。

当時から変わらず制覇力は軍事力であり、核兵器を所有する事で相手より優位に立とうとする歯止めなき軍拡競争へ入っていった。

その中で、戦勝には他国よりも強い武器が大量に必要となった。戦争が激化するにつれ、技術力争いも激化。西側・東側双方に技術力を高めていった。

ロシアは2022年4月20日、発射実験の成功を発表した、新型の大型ICBM=大陸間弾道ミサイルの「サルマト」。他にも強力な4つの新型兵器を所持している。プーチン大統領は「サルマトの開発には国産の部品しか使われていないことを特に強調したい」と述べ、厳しい制裁を科される中、兵器の開発を自力で進めているとアピールした。対立を深める欧米への牽制を強くした。

(参考記事 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220421/k10013591691000.html)

さらに市場マーケットでは、中国・インドの大幅な人口拡大により需要率は一気に高まる。約14億人の中国・インドと取引を行ったのは石油産出国側である。世界1・2位のマーケットを持つ側が優勢なのは言うまでのない。

結果、ドルを介しての貿易に石油産出国側はメリットがなくなったといえる。

それでも従来どおりの関係継続を求めるアメリカ側とで対立が生じている。(以下図解参照)

ロシア・中国側は他国に頼らない「民族自決の方向性/民族主義」へと動き出している。

上記の民族自決の方向性により基軸通貨であるアメリカ「ドル」の信用性が大きく崩れてきている。ドル崩壊が危機迫る課題として浮き上がってきていることが読み解ける。

次回はこれからの制覇力について読み解いていく。

ブラジルとアルゼンチンの共通通貨創設構想~ドル支配離脱を促進する中国人民元~

2023年1月23日にブラジルとアルゼンチンの首脳会議にて、両国が共通通貨の創設に向けて協議を開始することを決定した。

主にアルゼンチンの外貨(米ドル)不足が、両国の経済関係に停滞をもたらしていることから、米ドルに依存しない決済手段の構築が大きな目的と言われている。

ただ、この事象は当事者2国以外の思惑も大きく作用しているとみられる。

(さらに…)

ハイリスクハイリターン文化が生んだベンチャーキャピタル2~スタートアップの聖地、シリコンバレーの勃興2~

ハイリスクハイリターン文化が生んだベンチャーキャピタル2~スタートアップの聖地、シリコンバレーの勃興1~

について考察していきます。

②軍からの需要拡大

この適応力の高さは他の地域には見られず、例えばボストンの「ルート128」と呼ばれる地域は自己変革が出来ず廃れていきます。

結果として、アメリカ国内の雇用と生産活動の重心は、急速に西へ移動することになったのでした。

➂シリコンバレーというカルチャー

ここが一番重要だと思いますが、3つ目はカルチャー。

シリコンバレーには、そもそもスタートアップを育む基盤、すなわちリスクを奨励し失敗を受け入れる、起業家の可能性を制限するような、年齢や地位、社会的立場による差別が無かった、と言われています。

また、カルチャーとは若干異なりますが、

「私たちはなぜ、この地に引き付けられたのでしょうか?まず、なんといっても気候が世界中でずぬけてすばらしい。いつも天気がよくて、近郊には昔のままの風土がー少なくとも今のところはーそのまま残っているのです。(インテルのロバート・ノイス)」

とあるように、気候が良く働く環境として優れていた、という点も要因として挙げられそうです。

暗くじめじめした所で新しいアイディアが生まれる感じはしないですからね。

さて、このシリコンバレーカルチャーの原点は、1910年代~20年代に流行したハム無線の愛好者グループであると言われています

短波ラジオの愛好者たちは、初期のベイエリアのエレクトロにクス業界に、階級や教育などは全く気にせず、技術上の新しい発見はニューズレターで嬉々として公表されるオープンなカルチャーを作り上げていきました。

この文化が後に新進の起業家たちが「互いに学びあいながら」真新しいキャンバスの上に自分達独自のルールを描くことが出来たのです。

このようなカルチャーをベースに設立されたスタートアップは、非常に民主的で、

例えば、企業名に「平等な人達の団体」を意味する「アソシエイツ」という名前を付け、先進的な企業づくりにチャレンジしたり、ヒューレッド・パッカードの様に、従来の縦割りの企業構造とは異なる分散型の組織構造にチャレンジする企業が現れます。

ヒューレッド・パッカードは、創業者を含む経営幹部が新入りエンジニアと一緒にプロジェクトに取り組んだり、マネジャーたちが社内をうろつきまわったり、ざっくばらんな会話をスタッフとするなど非常にフラットな組織でした。

上が変われば下も変わる。スタッフ側も自分たちのアイディアを主体的に追求する企業風土が作られていきます。

制度面でも先進的でした。当時のアメリカの民法は、雇用契約が終了した後の一定期間は、競合会社に移る事が禁止されていましたが、カルフォルニア州は、1872年に民法を改正し、起業をしようとした従業員が元の会社から制約を受けない仕組をつくりだします。

これは他の州とは一線を画す制度で、制度上も起業家が生まれやすいカルチャーを生み出した。と言えるでしょう。

以上、2回にわたって、シリコンバレーがスタートアップの聖地として勃興した要因を整理してきました。

あらためて整理すると、順番がやや変わりますが、

と言った所でしょうか。

アメリカのバクチ文化は良い面も悪い面もあると思いますが、

スタートアップが数多く生まれ、新しいモノを次々と生み出していく。

という位相においてはプラスの面が大きいと思いました。

アメリカを参考にしながらも、日本は日本のカルチャーに合わせたイノベーション、スタートアップの仕組の構築が必要になるのだと思います。