2009-01-31

G20の可能性を探る G20な国々⑤インドネシア

今後の金融危機の行く末に大きな影響を与えると思われるG20カ国のうち、日頃なじみの少ない国から順に経済・政治等の実態を調べていくことで、G20の可能性を探るシリーズ。今回はその第五弾!インドネシアです。

・

・

「インドネシア専科(大槻重之著)」によれば、「日本」と「インドネシア」は気質が大変似ているそうです。

日本は同じ緯度帯の東アジアの中国(中国も広いので北部とする)・朝鮮と比べると自然のみならず民族の気質においても異なる。中国、朝鮮には蒙古などの遊牧民から引き継いだ中東的要素が見られるのに対して日本には遊牧民要素はほとんどない。日本は高緯度に位置するが東南アジア的要素が強いことがわかる。

このように東南アジア型の日本であるから、外国人のインドネシア(ジャワ)人の民族性について記述をみると日本人のことかとしばしば思うほどである。日本には八百万(やおよろず)の神々が存在し、山や滝や島も信仰の対象である。聖徳太子の定めた憲法の冒頭は「和をもって尊しとなす」である。インドネシア社会のキーワードは「和」を意味するルクンである。建前重視の文化、とりつくろう文化などインドネシアとの共通点が多い。

(インドネシアの子供たち)

そう言われてみれば似ているような…。というか何か「3丁目の夕日」の頃の日本みたいだ。

G20な国④、メキシコ(その2)

○今回のG20な国はメキシコ、その第2弾です

「メキシコのおまわりさん」

「メキシコのおまわりさん」

「メキシコの街角」

「メキシコの街角」

「メキシコの地下鉄」

「メキシコの地下鉄」

クリックお願いします

掲載写真は「世界市場紀行ワールドバザール21、メキシコ」から

■日銀の金融政策が機能しないのはなんで?〜資金調達方法の変化〜

前稿に続き、日銀の金融政策が空振りに終わる原因について探っていきたいと思います。

遡ること1992年、日本経済はバブル崩壊を経験。日銀は多額の不良債権を抱えた銀行を救済するため、1998年のゼロ金利政策、2001年の量的緩和による思い切った戦略を展開。しかしそれ以降、政策金利は1%未満を推移し、もはや金利調整といってもノリシロが少ない状態で、日銀が持つ基本政策の無力化が目立っています。

今まで有効に機能していた金融政策が、なぜ無力化してしまったのか?

そのヒントは、企業の資金調達方法の変化にありました。

😀 続きはポチットよろしくね

鎖国の可能性を探る!-1 鉄は自給できるか?

『鉄をどうする?!』

オバマの歴史に残らない(であろう)演説も終わり、順調に株価はさげてます。この先、各国は保護政策に傾かざるを得ず、世界経済が落ち込む結果、どこかで貿易がストップして実質的に(多かれ少なかれ)鎖国的経済社会に突入します。(予言) (前回は、こちら)

世界で鎖国が出来る先進国は限られていて、その代表は『日本』。なんせ鎖国時代の方が歴史が長く、実質的に開国したのは明治以降ですから、筋金入りの鎖国国家です。忘れかけていた日本人的なメンタリティを取り戻す良い機会ですね。世界の先進国は鎖国状態には耐えられませんから、治安は悪化し、暴動や略奪が横行し、あげくの果てにはドンパチやらかすことになるのでしょうが、多少ひもじくても健全な文化の再生に勤しめば世界のお手本になります。

さて、御指名がありまして 『鉄をどうする?!』 ということですが、残念ながら鉄の専門家ではありませんので、

「わっか・りっま・せ〜〜ん」(終了)

ベクシル 2077 日本鎖国』というアニメで

主人公の声を演じる黒木メイサ(ブログの内容とはまったく関係ありません)

★新シリーズ★ 「金貸し支配からの脱却⇒鎖国」の可能性を探る!

みなさん、こんにちわ。

金融危機真っ只中の本年、知恵を振り絞って

『どうするか?』

を考えていこう!

と新年の誓いを立てている人が多いと思います。

そのキッカケとして、年末のなんでや劇場では『鎖国の可能性』が取り上げられています。

本ブログでは、ここに注目。

何回かにわけて可能性を追究したいと思います。

まずは、予想される追究ポイントから!

ぜひ知りたい、って方、そうでない方もポチっとお願いします。

『ベクシル 2077 日本鎖国』というアニメで

主人公の声を演じる黒木メイサ(ブログの内容とはまったく関係ありません)

2008年、世界の過剰消費崩壊、輸出大幅減で貿易赤字に

昨日は、2007年までの貿易黒字について見ました。今回は、2008年の貿易がどうなったのか、詳しく見ていきます。

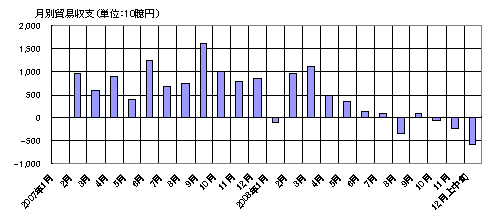

まずは、2007年からの毎月の貿易収支の推移です。

日本の月別貿易収支(単位:10臆円)

貿易黒字は、2008年に入ると大幅に縮小していますね。

そして、10月以降は、3ヶ月連続して赤字に転落しました。

10月は667臆円の貿易赤字です。11月は赤字が拡大し、2,234臆円の赤字。更に12月は発表されている上中旬値(20日間)だけで、5,814臆円の赤字と、月を追うごとに拡大しています。

なお、8月に3,321億円の赤字を計上していますが、これは原油価格の高騰で一時的に輸入額が増加したことが大きいです。

3ヶ月も連続して赤字になったことは、この20年間あったのか?

少なくとも私たちの知る限りではなかったようにおもいます。

表題のように、先進国の金融バブル・過剰消費が崩壊し、市場が縮小過程に入ったとすれば輸出が大幅に減少し、貿易収支が赤字になることは、寧ろ必然です。

2009年以降の動向を見通すために、もう少し詳細に見てみましょう。地域別や品目別です。

続きを読む前に協力を!

日本の貿易収支(長期動向)、貿易立国という理念とその実現

2008年の秋以降、日本の貿易収支が赤字に転じ、貿易立国(貿易黒字を稼ぐ)の構造が揺らいでいます。

今回は、貿易収支の長期推移を見ながら、貿易立国という理念が何故必要だったのか、それが、何時段階で実現したのかを簡単に見ていきましょう。

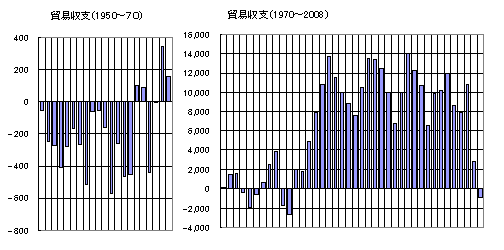

最初に、1950年から2008年までの日本の貿易収支を図にしてみました。

なお、左右の図の縦軸(貿易収支の赤字額・黒字額)の目盛が違うのに注意して下さい。

また、2008年は、秋以降の貿易赤字への転落を見るために、1月〜9月と10月〜12月上中旬に分割してあります。

日本の貿易収支の長期推移(単位:10臆円)

図からどんな事が読み取れるでしょうか。

大きくは、以下の2点が読み取れますね。

①1950年〜1968年までは、日本の貿易収支は赤字だった。

②1980年位から2007年まで、約30年に渡って、貿易黒字を確保してきた。

それでは、図の左側(1950年〜1970年)を詳しく見ていきましょう。

続きを読む前に、応援クリックを!

ポンド・ドル統合というシナリオが浮上?

米国覇権の終焉は世界共通の認識として拡がりつつあり、世界は多極化に向かう。この流れは変えようがない。したがって、ドル基軸通貨体制の崩壊は不可避。

(るいネット)

崩壊後のシナリオとして、「金本位制の復活」や「バスケット通貨体制への移行」説などがあるが、今回紹介するのは『ポンド・ドル統合』説。

金貸し2大勢力の対立を考えると、英・米の統合はありえなかったが、深刻化する危機を受けて、共倒れを防ぐため(もしくは窮地にあるイギリスをアメリカが救うため)、英・米が手を組むこともありうるのではないか?

応援のクリック、お願いします

ありがとうございます

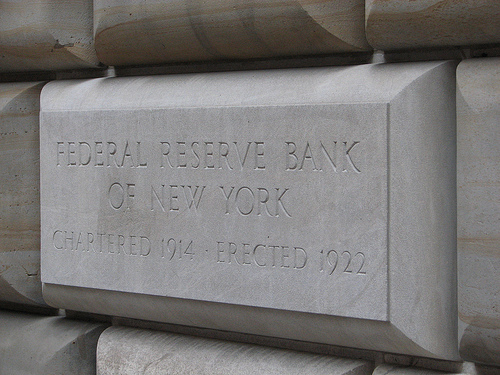

FRB資産状況090114:新たな8千億ドル支援策の発動

昨年9月のリーマン・ショック以来、資産を急膨張・劣化させているFRB(連邦準備銀行)。これからの米国の金融と経済の行方を占うのに、FRBの動きは一つの重要なファクターになる。そこで、このブログでも、FRBのサイトで毎週公表されているB/S(バランスシート)の変化を追跡し、随時レポートしていきたい。

昨年9月のリーマン・ショック以来、資産を急膨張・劣化させているFRB(連邦準備銀行)。これからの米国の金融と経済の行方を占うのに、FRBの動きは一つの重要なファクターになる。そこで、このブログでも、FRBのサイトで毎週公表されているB/S(バランスシート)の変化を追跡し、随時レポートしていきたい。

続きはクリックの後で

■アメリカ金融史1 新シリーズ、始めます♪

経済破局は来るのか1 〜古代市場の誕生〜

経済破局は来るのか2 〜金貸しの登場〜

経済破局は来るのか3 〜中央銀行制度・基軸通貨の誕生〜

経済破局は来るのか4 〜不換紙幣〜

経済破局は来るのか5 〜金貸し支配の構造と弱点〜市場社会に代わる新しい可能性とは?〜

なんで屋露店でご好評をいただいている冊子『グランドセオリーvol.4 経済破局は来るのか』の要約(全5回)を通して、国家と市場(金貸し)の関係を明らかにしてきました。そこで次は、これを引き継ぐ形で、新シリーズに突入したいと思います

続きを読む前に、ポチッとお願いします

いつもありがとうございます