2009-09-30

9/23なんでや劇場レポート1〜人類社会の最基底部に位置する性・婚姻制度〜

【第107回なんでや劇場】意識潮流(過去〜現在〜未来)のレポートを3回にわたってお届けします。

今回のなんでや劇場では、人類史を遡った外圧状況と収束軸から、普遍的な歴史構造認識を導き出し、それを土台にして今後の意識潮流がどう変化していくか?を扱いました。

尚、当日は「るいネット」に投稿された意識潮流1〜9のレジュメを一つずつ扱いながら議論を進めています。

それに沿う形で劇場レポートもレジュメごとに出た論点を中心に纏めていきます。

※写真はStarlight/旅行記を写真と文章で綴るブログさんからお借りしました。

まず初めに歴史構造を押さえる上で、人類社会の最基底部に位置する「性・婚姻制度」について議論された内容を中心に纏めていきます。

続きはポチッと応援お願いします

民主政権下で郵政民営化どうなる?〜プロローグ〜

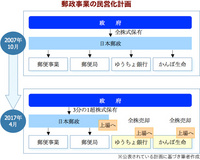

民主党への政権交代で最も注目すべき政策の一つが、郵政民営化の見直しだろう。今では多くの人が知ることになった年次改革要望書に書かれた米国の要求そのままに、小泉政権が実施した売国政策の代表とも言える郵政民営化。本ブログでは、『民主政権下で郵政民営化どうなる?』シリーズと題して、これから週1回、8〜9回程度のエントリーの中で、郵政民営化見直しを巡る現在の情勢を読み解き、その行方を占っていきたい。

(図は自民党の民営化計画。こちらより。当時のこの記事も民営化礼賛調だ。)

応援ありがとうございます。

政府紙幣の可能性を探る〜減価する貨幣だけでは足りない〜

この間研究してきましたシルビオ・ゲゼル氏。改めて彼がいう「お金」が持つ特権性とは

①価値が劣化・陳腐化しない =蓄財が可能

②いつでもどこでも何にでも交換可能=高い流動性

でした。そのうちの①の部分を弱め、媒介物としての②の機能に特化させようとしたのが、ゲゼルのいう「減価する貨幣」なのです。

したがって、『減価する貨幣』を導入すると

減価する貨幣の導入

↓ ↓

流動性△ 蓄財▼→→→→→→資本家衰弱

↓ ↓

市場にどんどん貨幣が流通する ↓

‖

モノがどんどん売れる マネー経済▼

↓ ↓

実質経済が活性化←←←←←←←

↓

社会が活性化

・・・となるはずなのだが・・・・

続きの前にポチっとよろしくね

経済破局を突き抜けていく道標 〜潮流1:共認原理と私権原理

(なんでや劇場のようす。)

8月のなんでや劇場では、ドル・米債暴落は起こるか、世界の経済破局、その突破口は?と題して、今後の世界経済をシュミレーションしましたが、その後、各国とも具体的な対応策が立てられないまま、ドル崩壊の危機はますます高まっています。

ベンジャミン・フルフォード氏によると、

> 9月30日に,アメリカは,デフォルトする、と。幾度もこれまで繰り返して述べているが、9月30日は予算年度末だが、Fedは支払いが不能になるため,破産するのだそうだ。で、今回さらに一歩踏み込んで、このデフォルトについて,国民に知らされるのは(その一週間後の)10月7日であり,遅くても10月22日である,と具体的な日程まで断言している(2:20)。ここまで具体的な日付まで提示されるとなるとこれはインサイダー情報そのものと言える。< ★阿修羅♪さんより引用

と、かなりリアルです。

9月末にアメリカが破産するかどうかは定かではありませんが、しかし 少なくとも現在の経済システムが今後も生き延びる可能性はゼロに等しいです。

『経済破局にどう対応するのか、その後をどう生きていくのか。』

これは誰もがこれから直面する問題ですが、やみくもに考えていても埒があきません。

そこで、この『潮流シリーズ』では、人類史=社会統合の歴史を大きな潮流として把握することによって、「人類は、どこで道を誤ってしまったのか」⇒「人類の可能性はどこにあるのか」を考えることによって、次代への道標になることを目標にしています。

まずは、人類500万年の歴史を俯瞰するところから始めます。

その前に、クリック  応援お願いします

応援お願いします

世界経済を中国が牽引できるのか?〜②〜

9月6日の記事「世界経済を中国が牽引できるのか?」リンクに続き、三橋貴明氏の『中国経済 隠された危機』を再度扱いたいと思う。

今回は、「なぜ中国バブルが起こったのか?」を 原因→現状〜どうなる? の流れで見て行きたいと思う。

画像:オフショアな海外投資日記からお借りしました

見る前にいつもの応援クリックをお願いします

![]()

FRB資産状況090916:年度末、連邦準備銀行の命運は・・・?

写真はNY連銀とその地下に保管されている5千トンの金塊の一部。なんと見学ツアーがあるらしい。さて、そのFRB、Benjamin Fulfordが、「米国の予算年度末である9月30日に倒産がほぼ100%確実」だと、米国のインターネットラジオ番組で断言したという。景気底打ちを強調するマスコミ報道の中、本当の状況はどうなっているのか?・・・・・前回8月9日の記事はこちら。

続きはクリックの後で

農産物はなぜ安いか?

画像はこちらからお借りしました⇒(リンク)

日本の食糧自給率は40%しかない、といった話しは既に国内に知れわたっていますね。

40%という数字については異論のあるところですが、それ以前に、社会にとって必要不可欠なはずの食糧が市場の中ではまっとうに評価されず、農業の採算が成り立たないということこそが問題です。

また、世界中を巻き込んだ金融危機から経済破局へと一気に進みそうな状況の中で、これからの日本社会をどうするか、とりわけ、食糧自給をどうするかについて、早急に答えを出さなければならない課題だと思っています。

今回は、農業生産を市場に委ねていてはうまくいかないことの理論的な根拠を示している記事を紹介します。

続きはポチットしてからお願いします。

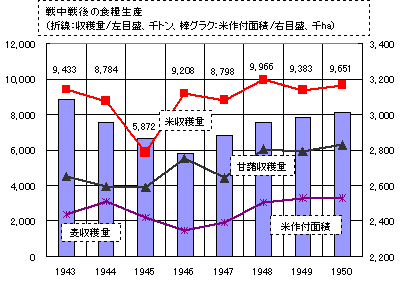

食料自立・日本どうする! 3.敗戦時、食糧危機をどう乗り越えたのか

「食糧自立・日本どうする!」シリーズの3回目となります。

第1回は 日本人の食を充たしてきた五穀について。

第2回は お米とその取引市場/米価格動向を扱いました。

第3回は 日本の戦後食料難について考えて見ようと思います。

拙筆は戦後2年目(1948年)に生まれた「団塊」世代です。

私自身は深刻な飢餓を経験したことはありませんが、幼い頃に親や祖父母から戦後の食糧不足の話をよく聞かされました。「もったいない! 御百姓さんが作った米は1粒でも無駄にしてはあかん!」と、畳にこぼした御飯は拾って食べさせられ、茶碗にこびり付いた米は番茶を注いで食べるよう躾けられた事を思い出します。

「五穀」 米や麦、粟、稗、豆、さつまいも、カボチャなどを食し、自給してきた日本人は、大正から昭和初期にかけて「銀シャリ信仰」と言われる米志向が強まり、外米(台湾や朝鮮のお米)に依存するようになりました。

ところが、第2次世界大戦敗戦国となった我が国の食料事情は、戦時中以上に逼迫し1千万餓死説が流布されるような厳しい状況を迎えました。

1.敗戦直後を襲った食糧危機、米の大凶作

敗戦で日本は食糧供給基地であった朝鮮、台湾、満州を喪失しました。また、農業資材・農業労働力の不足、作付面積の減少などによって、国内食料生産が大減産となり、加えて国家権力の失墜、闇取引による農家からの食糧供出量が激減しました。150万人ともいわれる海外からの引き揚げ者により消費人口が増大し我が国の食糧事情は戦時中にもまして大変深刻な状況となりました。

追い打ちをかけるように、敗戦の年に強烈な自然の試練(台風)が与えられたのです。

敗戦の年、大型台風が2つ日本列島を襲う。

昭和20年の夏はまれにみる冷夏となり、9月17日に枕崎台風が襲い、続いて10月9日に阿久根台風が襲来します。両台風により、九州、四国、近畿、北陸、東北地方に至る日本全土に爪痕を残す大きな被害が発生し、米収穫量は明治38年以来の大凶作となりました。

明治38年の米収穫量は573万トン。昭和9年の大凶作は778万トン、昭和20年(1945年)秋の米収穫量は587万トンです。なお、21年春の麦も凶作です。

台風被害については、以下を参照してください。

日本に大きな被害を与えた台風の一覧

枕崎台風

阿久根台風

敗戦でボデーをボコボコ打たれ、ダウン寸前になっているところにカウンターパンチを食らったようなものです。

本文を読む前に、クリックをおねがいします!

新しい社会の構築に向けて 〜日本の農業に可能性あり!〜

>新しい社会の構築に向けて」と題して、次代の可能性基盤を発掘していきます。

(前回記事『新しい社会の構築に向けて 〜モノが売れない時代に『社会貢献』が売れている〜』より)

次代の可能性基盤、今回は『農業』にスポットを当てます

農業は長い間、危機に瀕していると長い間言われ続けてきた産業です。ところが世界金融危機を経て、個人ばかりでなく、多くの企業からも注目が高まっています。なぜでしょうか?

企業は、成長の見込みがない産業に手を付けることはありません。実は農業には、産業としての魅力=可能性が沢山あったのです ![]()

続きに進む前に、ポチッとをお願いします

いつもありがとうございます

最近のG20の動き

ロンドンで開催された20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議が9月5日に閉幕しました。ロイター通信によると、以下についての声明が採択されたようです。

●金融・財政政策の継続確認

●出口戦略は各国で時期異なる

●報酬問題はFSBに検討要請

(リンク)

日本では「総選挙→政権交代決定」の直後だったこともあって、ほとんど話題になりませんでした。

(さらに…)

(さらに…)