2014-08-30

金貸しは日本をどうする?~近現代の金貸しの戦略(5)日本を「属国」化させるべく大きく動き出したアメリカの80年代以降

前回記事では、1960年以降急成長を遂げた日本を、金貸しがどのように利用したかを取上げました。福祉(特に「医療」と「年金」)に着眼し、製薬事業を手中にした金貸しが大衆に健康志向を植え付け、国家から搾取するある種の強制的な市場拡大を図っていきました。

そして、80年代以降、アメリカが日本に猛威を振るいます。それが一体何故か。

今回は、当時のアメリカの状況を振り返りながら金貸しの目論見を見ていきます。

■膨らむアメリカの赤字事情(1980~)

80年代前半、レーガン政権下のアメリカは、前政権から引継いだ高インフレ抑制政策として厳しい金融引締めを実施していました。金利は2桁に達し、世界中のマネーがアメリカへ集中し、ドル相場は高めに推移し、輸出減少と輸入拡大(貿易不均衡)をもたらし、莫大な貿易赤字が計上されました。その結果、国内産業が停滞し、税収の落込みから財政赤字も累積していきます。

この状況打開のため、貿易赤字最大要因である日本を標的にマネーゲームを開始します。

その皮切りが、「プラザ合意」による円高攻撃でした。

■プラザ合意で始まる日本を舞台にしたマネーゲーム(バブル形成)

プラザ合意発表翌日、ドル円レートは1ドル235円から約20円下落、1年後にはドルの価値はほぼ半減し、150円台で取引され、円高が進行していきます。各国の協調介入に加え、ヘッジファンドを始めとするアメリカを中心とした国際金融資本の円買いで円高誘導に成功しました。

80年代当時の日本の企業は有り余った金を株や不動産に投資し、株価や地価も急上昇させます。

特に、民営化したNTTは、買い注文が殺到し、初日は売買が成立せず。翌日ストップ高の160万円で初値がつきました。まさに、過熱するマネーゲームを象徴する一幕でした。

日経平均株価は1984年から急激な上昇を示しており、日本のバブルが加熱する前に、国際金融資本は日本の株を大量に購入し始めたと考えられます。

■金貸しの売り抜けによるバブル崩壊

弱腰な投資家にも株を買わせるため、金貸しは自らも株価押し上げのため、買増しします。

そして、「最後の買い手」が株を買った段階で、金貸しは一気に売りに出ます。

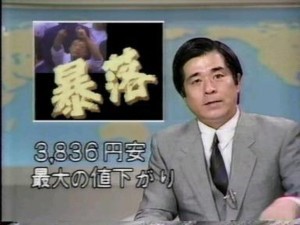

1989年の最高値38,915円87銭を付けたのをピークに暴落に転じさせ、わずか9か月間に半値近い水準まで落ち込みました。

詳細は、「金貸しは日本をどうする?~近現代の金貸しの戦略(4)貧困の消滅から福祉政策へと舵を切る国家とバブルに潜む金貸しの陰」参照

つまり、アメリカが日本をバブル経済へ誘導し、崩壊させたのです。そしてこの時国際金融資本は日本から多額のマネーを搾取しました。

92年の経済白書によると、株の暴落だけで約350兆円が日本から消え去りました。相当額を国際金融資本は日本から搾取したと言えるでしょう。

では、何故このような事態が起こってしまったのでしょうか。

これを紐解く鍵は、そもそもバブルの発端となった「プラザ合意」当時の首相であった中曽根にありそうです。

■利害関係が一致したアメリカと中曽根により始まった「従米路線」

アメリカは、70年代に田中角栄らが展開したアメリカを介しない自主外交路線に危機感を感じていました。そこで、当時党内第4位であった弱小派閥の中曽根に目を向けます。

「中曽根は首相になるため、アメリカはプラザ合意締結のため」と利害が一致します。

中曽根政権が誕生すると、‘ロンとヤス’と呼び合えるほどの親密=従米路線が強まっていきます。

【中曽根政権期の対米政策】

1982 米国債の購入開始

1984 日米農産物交渉合意により、日本が牛肉・オレンジの輸入拡大

1984 日米鉄鋼交渉により、日本のアメリカでの市場占有率5.8%とすることで合意

1985 中曽根首相が輸入促進のため、国民1人当り100ドルの外国製品購入を呼びかける

1985 プラザ合意により、円高ドル安が進行(バブル景気への引金)

1985 日本電信電話公社・日本専売公社の民営化

1986 GATT閣僚会議がウルグアイで開催され、多角的貿易交渉の開始宣言採択(ウルグアイラウンド)

1987 日本国有鉄道の民営化

このように、バブル経済と並行する形で、次々と金貸しが介入しやすい環境を整える政策を展開します。

1.三大公社の民営化による“国家権力の弱体化”

2.日本に対する農産物輸入自由化と輸出規制による“市場開放”

3.プラザ合意締結による“バブル経済の形成”

つまり、中曽根政権は、日本をアメリカの要求を受け入れる「属国」へと転換させたのです。

そして、中曽根―竹下(従米路線)政権退任後、膨らみ続けたバブルを金貸しは崩壊しました。

しかし、これで金貸しが手を緩めることはありませんでした。

■バブル崩壊後に空売りで大儲けしつつ、日本企業を疲弊させて乗っ取る(平成の大不況)

暴落した日本の株価は、92年から少し回復していきました。

しかし、これはアメリカが金融機関を始めとした日本企業から資金を吸い上げ、破綻・疲弊させるための戦略でした。

国際金融資本は、日本経済が立ち直り始めたという演出を図ります。

上がり始めた日本株を空売り⇒買戻しという手口を繰返し、莫大な利益を日本から吸い上げます。

そして、ロスチャイルド所有のロイター等は、一斉に日本の金融機関の経営状態を悲観的に宣伝し、投資家達に日本株の売りを助長し、再度下落状態に陥れます(平成の大不況)。

その結果、1997年に三洋証券、山一證券、北海道拓殖銀行を始め、大手金融機関を相次いで破綻させます。

そして、破綻した山一証券はメリルリンチが買収し、乗っ取る事に成功します。

つまり、平成大不況とは、金貸しが日本から多額のマネーを搾取し、日本企業(この時は特に金融)を破綻・疲弊させ、乗っ取る事が目的だったといえます。

■まとめ

80年代以降、金貸しが日本に行った戦略をまとめてみましょう。

1.アメリカが扱いやすい人物(中曽根)を国家のリーダーに据える。

2.プラザ合意を締結させ、バブル経済を創出する。

3.公社民営化や企業を疲弊させ、国家権力を弱体化、「操り国家」とし、市場開放を促す。

4.膨れ上がったバブルを崩壊させ、多額のマネーを搾取する

5.支配領域拡大のため、企業を破綻・疲弊させ乗っ取る

つまり、中曽根政権が日本をアメリカの「属国」へと導く出発点であったという事です。

この支配過程を反復する形で、小泉を首相に据え、2005年に「郵政民営化」させて更なる国家権力の弱体化に成功します。

現在は、安倍を首相に据えて「TPP参加」へ誘導し、市場開放を迫っている段階といえます。

市場拡大が至上命題である金貸しにとって、これほど日本に繰り返し国家権力の弱体化・市場開放を迫らざるを得ないほど、「焦っている」状況なのかもしれません。

次回、金貸しが昔から支配してきた食料支配・医療支配について取り上げます。

何でもありの諜報活動をどう食い止めるのか~国家情報を守る国と売り渡す国

米政府の「国家テロ対策センター」が作成した要注意人物リストの情報が漏えいしたとして、第二のスノーデン騒動が持ち上がっていますが、2013年のスノーデン氏が暴露した米国諜報活動の内容は、世界に衝撃を与えました。

———

世界中にスパイ衛星の秘密受信基地があること。日本には三沢基地に「Ladylove/レディーラブ」という名の施設があります。(リンク)

英紙ガーディアンは、英政府通信本部(GCHQ)と米国家安全保障局(NSA)が、米IT大手ヤフーの180万人以上のユーザーが利用したウェブカメラの映像を傍受し保存していたと報じた。(リンク)

外国情報監視法(FISA)に基づき、外国情報監視法廷(FISC)は今年4月、通信会社大手のベライゾン・コミュニケーションズに対して電話記録の提出を命じ、数百万件の記録がNSAに提供された。 このことが発覚したのは今月6日のこと。PRISMというプログラムを使い、インターネット関連企業のシステムへ直接、アクセスできることも明らかになった。(リンク)

1999年9月にNSAがマイクロソフト社と、ウィンドウズ95-OSR2以降の全てのバージョンに特殊な「キー」を埋め込むことを合意していると書かれている。世界で最も普通に使われているOSにNSAの「裏口」がついているのだ。(リンク)

———

国家機密がダダ漏れでは、まともな外交など成立し得ない。

このような実態が明らかになった以上、国家としての対策は不可欠と思われます。

実際、欧米との勢力図で優位になりつつあるロシア、プーチン大統領が対策に乗り出したようです。

今の中国を知る3~国の債務状況と財政収支について~

http://blogs.yahoo.co.jp/swingi80/47559840.html より画像をお借りしました。

みなさん、こんにちは。

シリーズ「今の中国を知る」第3回目の記事です。

前回の記事は、国の債務状況について紹介しました。

今回の記事では、国の債務状況の続きと財政収支について紹介します。

中国の経済状況はGDP世界第2位、一方債務が膨れ上がっています。

続きをどうぞ

マレーシア航空機撃墜の真相

(画像はこちらからお借りしました。)

7月17日、マレーシア航空17便オランダ・アムステルダム発クアラルンプール行きが

ウクライナ東部で墜落し、乗客・乗員298人全員が死亡した。

マイナビニュースより引用

911に次ぐような飛行機による大惨事となったマレーシア航空17便墜落事故から約一ヶ月経ちました。

様々な方面からの情報が集まってきた。

ニュース記事においても新米系と新ロ系では大きく見解が異なっているが、

これらを繋ぎ合わせこの事件の真相に迫っていきたい。

まずは、事故状況の整理、その後の各国の発言を整理していく。

金貸しは日本をどうする?~近現代の金貸しの戦略(4)貧困の消滅から福祉政策へと舵を切る国家とバブルに潜む金貸しの陰

金貸し(ロスチャイルド)はこれからの日本をどうしようとしているのか?彼らが歴史上、取ってきた采配からこれからの目論見を読み解いていきます。

前回の記事では、世界市場において「戦争」という市場拡大の常套手段に頼れなくなった金貸しが、新たな市場開拓先として攻勢をかけていたBRICsの動きについて見てきました。

今回の記事では1960年代から急成長を遂げた日本を、金貸しがどのように利用したのかを見ていきます。

金貸しは日本をどうする?~日本の状況(3)集団的自衛権の行使容認の真の狙いは、軍事産業の延命とBRICs陣営との分断

安倍内閣は、2014年7月1日、憲法解釈を変更し、集団的自衛権を行使できるという立場をとる閣議決定しました。 集団的自衛権は、国連憲章の第51条に記載された権利ですが、日本政府は日本国憲法第9条により日本はその行使をできないと50年以上に渡って解釈してきました。 この変更により何がどう変わるか、この変更の背景にはいったい何があったのか。 ひとつずつ紐解いていきます。