世界の木材流通状況とその背景 ―木価格と世界情勢は密接に関係があるー

●ウッドショック ―2021年から始まった木材価格の急騰―

新型コロナ感染拡大に伴い、リモートワークを取り入れる企業が世界中で急増したため、アメリカを中心として住宅需要が高まった。加えて、コンテナ不足+運輸のストップにより、2021年にウッドショック(大規模な木材不足)が深刻化した。まずは輸入材の価格高騰や納期遅延が発生。それに連動して国産材の価格も高騰、建設業界に大きな影響を与えた。とはいえ、国内供給で輸入材の価格高騰に対応することは難しいのが現状。

⇒国は、国産材の利用を強く推し進めるための施策をし、人材育成や安定供給をできる体制を整えているが、まだまだ輸入材への依存は拭いきれない。

続きを読む "世界の木材流通状況とその背景 ―木価格と世界情勢は密接に関係があるー"

見えない戦争 ~不整合な金融政策を読み解く~

◎そもそも世界情勢を学ぶ意義は?!

・・・そもそも世界情勢を学ぶ意義はどこにあるのか?!あるいは世界情勢を追求するのは何故か?!そして、世界情勢から「何を」学び取るのか?!

・例えば…

続きを読む "見えない戦争 ~不整合な金融政策を読み解く~"

注目の集まる小型原子力発電

昨今小型の原子力発電に注目が集まっています。カーボンニュートラル=CO2の悪者化の徹底され、CO2排出量が多いものは縮小していく傾向がある。自動車を筆頭にガソリン等の燃料駆動から電気駆動への転換しているが、それはイコール必要電気量の増加へと向かっている。そこでクリーンな電力として風力やソーラーと並び原子力発電が注目されている。

グローバル金融勢力の殿戦、逆手にとる中露民族勢力

アメリカの中間選挙、徐々に民主党優位に変えられて来ている。・・・ドミニオン集計機による選挙結果の不正操作が続いている。

しかし、これまでの動きを見ると、金貸し・グローバル金融勢力の動きに対して、それに乗るように見せながら、ロシアをはじめとする民族勢力は、ことごとく逆手にとって動いている。

続きを読む "グローバル金融勢力の殿戦、逆手にとる中露民族勢力"

投稿者 inoue-hi | 2022-11-14 | Posted in 05.瓦解する基軸通貨, 07.新・世界秩序とは?, 08.金融資本家の戦略, 09.反金融支配の潮流 | 2 Comments »

投稿者 inoue-hi | 2022-11-14 | Posted in 05.瓦解する基軸通貨, 07.新・世界秩序とは?, 08.金融資本家の戦略, 09.反金融支配の潮流 | 2 Comments »

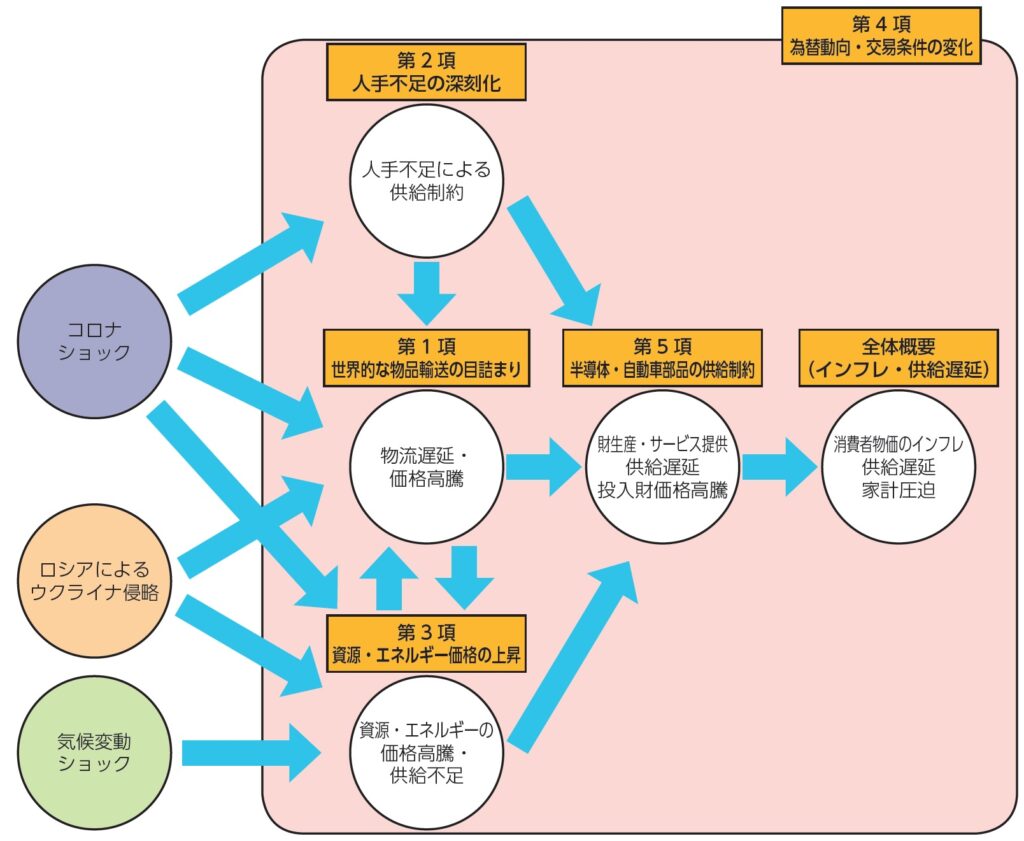

日本の物価上昇から世界の状況を読み解く

今の日本の物価上昇は、コロナ、ウクライナ紛争、金融緩和、円安など様々な要因が重なり合っていて、本当に先が読みにくい状況。経済のグローバル化に伴い、日本の国内物価も今や世界の縮図ともいえます。これを読み解くことができれば世界が分かる、そう思って調べてみたところ、優れもののサイトが見つかりました。通商白書です。本当かと思われた方、一読をおすすめします。

図は通商白書に掲載されている、「サプライチェーンにおける供給制約の関係図」です。これに、コロナショックによる景気刺激としての国家財政の出動や、コロナ後のインフレ対策としてのアメリカの高金利誘導、その結果としての円安を加えれば、現在の世界の経済状況の概況を把握することが出来そうです。

国債下落と金融危機の始まり ~新たな秩序への序章か?~

国債を資産として形成されている現代の金融・経済と銀行システム。それが崩され始めている。

コロナ~ウクライナ戦争の真の狙いは、金貸しが握る金融システムの崩壊。

続きを読む "国債下落と金融危機の始まり ~新たな秩序への序章か?~"

中国分析 ~ 権力強化と自給化? ~

現在の世界情勢の動きの底流には、アメリカ支配から中露が運営する世界体制への過渡期があり、そこからさまざまな事象が表れてきている。・・・その中国はどのような未来像を持っているのか?

中国、新体制へ。

緩和バブルの崩壊、金融危機の始まり

進む円安、株式市場の乱高下、先行して破綻に向かう英国・・・と市場の先行きがさらに不透明になってきた。

この50年の国債経済の清算に向かうのか?

原子力を巡る世界の動き

ロシアとウクライナの戦争は、「エネルギー戦争」と呼ばれるほど、世界のエネルギー情勢を大きく変えた。

各業界でのエネルギー高騰→価格高騰の影響は大きい。

さらに数年前から「脱炭素ビジネス」が盛んになり、原子力発電がクリーンエネルギーと呼ばれるように。

チェルノブイリ・福島であれだけの事故がありながら、「地球のため」になる安全なエネルギーとして世界(特に西側諸国)は原子力発電に舵を切った。※ドイツ・オーストリアは反対姿勢

だとして、その原子力発電を開発しているのは誰なのか。

アメリカはもちろんだが、世界で最も開発を進めているのは、ロシアと中国。(もちろん、軍事開発起点ではあるが)

BIS(国際決済銀行)に関するメモ ~ 中央銀行と金と基軸通貨 ~

英国の金融危機が始まっている。英国とタックスヘイブンはドル基軸の一翼を担っている。これから危機はどう展開していくのか?

中央銀行とその本山であるBISから、金融システムの全体構造を紐解いてみる。