経済の一般常識を検証する②〜日本の金利は本当に低いの??

さて、2月16日の経済の一般常識を検証する①〜為替介入は本当に必要か?に続き、

またまた経済の一般常識を検証してみましょう。

今回は「日本の金利は本当に低いの?」です。では早速、検証スタートです。

1.日本の金利は本当に低いの?

「日本の金利は安い」と皆さん、思っているでしょう。実際、どうなんでしょうか?

預金金額 三菱東京UFJ 三井住友銀行 みずほ銀行 ゆうちょ銀行

300万未満 0.025% 0.025% 0.025% 0.035%

300万以上 0.025% 0.025% 0.025% 0.035%

1000万以上 0.030% 0.030% 0.030% 0.035%

1年もの定期預金の金利は、大手都市銀行含めた全国平均で0.025%(2012年3月1日現在)しかない。つまり100万円預けて1年後に付く利息は250円なのです。う〜ん、確かに低い・・・・。

次に、世界からみてどうなんでしょうか?

最近の主要国の政策金利推移は以下のとおりです。

*政策金利とは、中央銀行が一般銀行に融資する際の金利のことで、市場の金利を実体経済に合った水準に誘導するために設定する基準金利のこと。金利を上げることで景気の過熱やインフレを抑制し、下げることで消費や投資にお金が回るように仕向けるのです。日本銀行では、かつては公定歩合、現在は無担保コール翌日物金利を採用しています。

2008年9月のリーマンショックにより、各国とも大きく金利を下げていますが、日本の低金利っぷりは予想通りでもあります。

政策金利 日 本 アメリカ E U イギリス

2008年9月 0.50% 2.00% 4.25% 5.00%

2012年2月 0〜0.10% 0〜0.25% 1.00% 0.50%

「なんだ、やっぱり日本の金利は安いんだ」・・・・・・と納得するのは早計です。

実は・・・・の前に、いつものように今回もランキング応援ポチっとよろしくお願いします。

ポチっとありがとうございました

確かに日本の金利は外国と比較しても安いようです。しかしこれはあくまで名目金利です。

実は、デフレ経済下では「名目金利は低くても実質金利は高くなる」という現象が発生するのです。

「実質的な金利」とは将来におけるお金の付加価値分のことで

実質的な金利 = 名目金利 − 期待インフレ率

で計算することができます。

インフレが進むとお金の価値が下がっていくため、名目金利は高くても、実質的な金利は安くなっていくのです。例えば借金は名目値で返済するので、インフレ状況ではその分借金が返しやすくなります。

極端な例を出すと、1万円の借金をして、1年後に無利子で1万円を返す契約をしたとします。その後、インフレ率が年率100%で進んでいた場合、翌年に返す1万円には実質1年前の半分の価値(5千円)しかないのです。

(例)1万円借金 → 無利子 → 1年後 1万円返済

1万円の靴 → 1年後インフレ率100% → 同じ靴が2万円*1万円だと替えるのは片方のみ

それに対して、デフレのときはこれが真逆になります。1年間のデフレ率が仮に50%とすると借りた1万円は1年後には実質的に2万円の価値になってしまうのです。

(例)1万円借金 → 無利子 → 1年後 1万円返済

1万円の靴 → 1年後 デフレ率 50% → 同じ靴が5千円*1万円で2足買える

これを外国との比較で見てみましょう。

分かりやすくするため、日本の市場での名目金利を1%と仮定します。

期待インフレ率は0%ですので、実質金利も1%になります。

それに対してアメリカの市場金利を2%と仮定します。

期待インフレ率は2%程度なので、実質金利は0%となるのです。

つまり名目金利はアメリカの方が高いにも関わらず、実質的な金利は日本の方が高くなってしまいます。*金利とインフレの関係はミナミの帝王萬田銀次郎もビックリかも?

というわけで実質的に金利の高い国の通貨を持っていた方が未来の価値が高まると予測されるため、円が買われる要因になっているのです。

2011年10月に1ドル75円75銭と戦後最高値の円高となりましたが、日本経済が停滞しているにもかかわらず円高なのは、デフレがその要因となっているのです。

2.円高のもう一つの要因

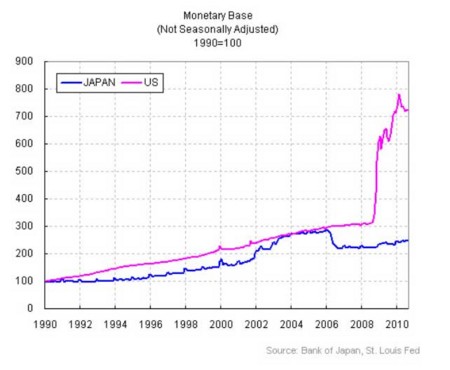

さらに円高要因として見逃せないのは「日本の円が足りない」ことです。日本とアメリカのマネタリーベースの推移を見れば一目瞭然です。

マネタリーベースとは金融機関に供給された通貨の推移を指します。グラフを見ると明白ですが1990年を100とした場合、2011年で凡そ2.5倍程度に増加しています。

それに対してアメリカは2008年9月に起きたリーマンショック以降、大きな伸びを見せており、2008年に約9000億ドルだったのが、刷りも刷ったり2011年には約2兆7000億ドルと3倍に増やしているのです。1990年を100とした場合では、実に7倍にまで増加しているのです。

市場というパイは拡大していない中で、経済の基本となる通貨をアメリカは7倍に増やしているにも関わらず、日本は2.5倍にしか増やしていないのだから、円高になるのは当たり前です。

もちろん、これはアメリカの立場からの視点です。日本の立場からすれば市場が拡大していない≒紙幣増刷の必要性がない、にもかかわらず大量に紙幣をばら撒くことで、勝手にドルの価値が下がっているということです。

つまりマスコミが騒ぐ「円高問題」には、表に取り上げられない日本のデフレによる「実質金利高」と「ドルの価値下落」という大きな要因があり、それが本当に問題かどうかを検証する必要があるのです。

*参考:三橋貴明氏著「日本経済の真実がよくわかる本」

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.kanekashi.com/blog/2012/03/1842.html/trackback