近代市場の成立過程(17)〜「大ヨーロッパ」を志向したハプスブルク家の婚姻戦略と情報戦略

ハプスブルグ家とブルボン王朝はいずれも「ローマ帝国の正統的後継者」。長年ライバルであったその両国の間に婚姻が成立することは「大ヨーロッパ帝国」の出現になりかねない。英国にとっても、国際金融資本にとっても2大国合併を叩き切ることは絶対の使命だったのです。

前回記事

前回は、フランス革命の実像は庶民主導の民主革命などではなく、ブルボン家とハプスブルク家という巨大王侯権力の結合を阻止しようとする金貸したちの策略だったことを扱いました。

欧州で勢力を広げ始めた金貸したちがおそれたハプスブルク家。今回は、この一族に焦点を当てて、欧州近代市場にどのような影響を及ぼしたのかを考えます。

いつも応援ありがとうございます。

●婚姻政策の成功と失敗

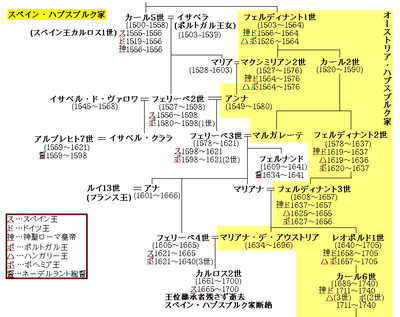

6月の本ブログの記事でも取り上げたように、ハプスブルク家は、その結婚政策に際立った特徴があります。

一族が本格的に婚姻を覇権戦略に組み込んだのは、15世紀後半のマクシミリアン一世の時代。

ハプスブルクの結婚政策は、実に見事に決まった。

ブルゴーニュ公国の君主となったマクシミリアンは、嫡子フィリップ(美公)をスペイン王女と結婚させた。それが縁となって、とんとん拍子に事が運び、孫のカール五世がスペイン王になった。しかもそのスペイン王は、発見されて間もない新大陸アメリカの領地の君主でもあり、またイタリアのナポリ王でもあった。

ハプスブルクの結婚政策は、東方においても大成功を収めた。マクシミリアン帝は二人の孫フェルディナントとマリアの兄妹を、ハンガリーの王子と王女との間に二重結婚させた。それが実ってハンガリーの王冠が、ついでボヘミア(チェコ)の王冠がハプスブルクに転がりこんできた。

(講談社現代新書『ハプスブルク家』江村洋著より)マクシミリアンと家族

後列左からマクシミリアン1世、フィリップ美公、マリー女公、

前列左からフェルディナント1世、カール5世、ラヨシュ2世

この時10才になるかならないかでハンガリー王子と結婚し、やがて王妃となったマリアは15人もの王子、王女を生み、欧州中に姻戚関係を広げていきます。その200年後、マリー・アントワネットの母マリア・テレジアも、実に16人の子どもの母親です。ハプスブルクの結婚政策を支えた一つの要因は、その多産の伝統でした。

16〜17世紀の家系図を見ると、ハプスブルクの人間たちが欧州の大半の国の王の座に就いていたことが分かります。

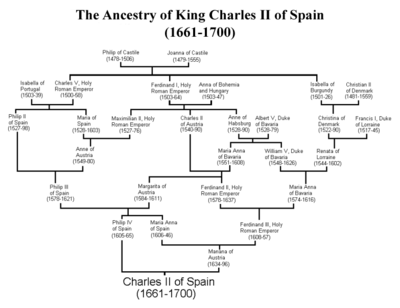

しかし、極端な結婚政策への特化は弊害も生み出しました。スペイン・ハプスブルクは、この婚姻政策によって滅んでしまったからです。

帝国の絶頂期にあったスペインに君臨したハプスブルク(Habsburg)王朝は、近親婚による遺伝性疾患が原因で断絶した可能性があるという研究結果が15日、米オンライン科学誌「PLoS ONE」に発表された。

スペインを174年間にわたり支配したハプスブルク家は、子どものいなかったカルロス2世(King Charles II)が39歳で亡くなった1700年に断絶。王位はフランス・ブルボン家(French Bourbons)に継承された。

ハプスブルク家は血筋を維持するために、世代が下るごとに近親婚が増えた。11の結婚のうち9組が「3親等以内の親族」との結婚だったという。

(中略)

同研究によると、カルロス2世は身体に障害を持ち、心身喪失状態だった。当時の文献には、カルロス2世が話せるようになったのは4歳、歩けるようになったのは8歳になってからだったと記されている。また晩年は立ち上がることも困難で、幻覚に悩まされ、ひんぱんにけいれんを起こしていたという。また性的に不能でもあり、結局はこれがハプスブルク家の断絶を招いた。カルロス二世

AFPBBニュースより

カルロス2世に至る同家の家系図を見ると、一旦広がった血筋が再び閉じていってしまっています。

近親婚は歴史的に珍しいものではなく、障害も頻繁に発生するものではありません。現代に見られる近親婚タブーの観念は、ハプスブルク家が生み出したのかも知れません。

●タクシス家を使った諜報戦略=郵便制度の創設

ハプスブルクがとった戦略には、結婚政策のほかにもう一つありました。

思えば近世初期の大都市は、コンスタンティノープルからロンドンに至るまで、ほとんどが大河を有したり海沿いに位置していたりで、大都市への物資の供給が容易になっている。もちろん物資とともに、情報も入ってくる。

ところがハプスブルク家の領地は、新しく手に入れたネーデルラントは別にして、基本的には中央ヨーロッパにある。海路は望めない。このインスブルックもそうだ。かといって運河の建設による水路確保には、気の遠くなるほどの金が要る。残る手段は陸路のインフラ整備しかない。陸路だから大量のかつ迅速な物資輸送はできないが、情報伝達は十二分に可能だ。こうしてマクシミリアンは、インスブルックで、イタリアとネーデルラントの情勢を居ながらにして手に取るようにわかる情報網の整備を考える。

これこそ、ハプスブルク家のヨーロッパ戦略に欠かすことのできないものであった。

(集英社新書『ハプスブルク帝国の情報メディア革命』菊池良生著より)

こうしてハプスブルク家が登用したのが、イタリアの飛脚問屋だったタッシス家(ドイツ語家名タクシス家)でした。

「ヨーロッパ近代郵便制度の父」と呼ばれるフランツ・フォン・タクシスは、1490年にハプスブルク家マクシミリアン一世と郵便契約を交わし、古代ローマ帝国の駅伝制度を模した郵便ネットワークを神聖ローマ帝国の領内に構築していきます。

ともあれ、郵便契約はなった。それによるとタクシス家は三八キロごとに宿駅を設けることになる。ちなみにこれが一五〇五年の契約では三〇キロごとに、一五八七年の契約では二二キロごとに、十七世紀初頭には一五キロごとになるのだから、まさしく「速く、速く、速く、昼も夜も一刻も失うことなく飛ぶように速く」というわけだ。

配達人は宿駅が近づくと到着をホルンで知らせる。すると次の配達人は馬上で郵便袋を受け取る準備を始める。受け取ったら間髪いれずに出発である。夏は時速六〜七キロ。冬は五〜六キロで走る。(同上)

「帝国郵便」の総裁に就任したタクシス家の最重要任務は、この郵便網に乗って運ばれる私信の監視でした。欧州中の領地や国家から最速で情報を入手・監視することのできる諜報インフラは、ハプスブルク家の隆盛を大いに支えました。

しかし、やがて欧州内の各国家や商人たちによって、帝国郵便に代わる郵便システムの登場や諜報競争が起こり、ハプスブルク家は情報戦の優位性を維持することができなくなっていきます。第12回の記事にも登場した、ルイ14世時代のフランス宰相リシュリーは、手紙の開封を専門に行う「影の官房」と呼ばれた手紙スパイ・ネットワーク部局をつくりあげ、スペイン・ハプスブルク断絶後に起こった継承戦争に勝利します。

このように、凌ぎを削っていたフランス・ブルボン家とオーストリア・ハプスブルクの2大王朝はその後、冒頭の前回記事にあるように統合を志向し、新興金融勢力の脅威となって、フランス革命へと繋がってゆきます。

●一貫して「大ヨーロッパ」を志向したハプスブルク

近世〜近代の欧州の歴史の中でハプスブルクが異質なのは、武力支配の時代に、力の原理によらずにその版図を広げていった点です。強力な軍隊を持たない同家は、婚姻と情報という二つのソフト戦略によって、1809年の神聖ローマ帝国解体を経て、1918年のオーストリア・ハンガリー帝国滅亡に至るまで500年近くの間、欧州に君臨します。

2011年7月、オーストリア・ハンガリー皇帝の最後の皇太子オットー・フォン・ハプスブルクが逝去します。オットーは欧州共同体設立の指導者として知られ、生前は欧州議会の議員も努めていました。

ハプスブルク家は、マクシミリアン一世の時代から現在まで、一貫して「大ヨーロッパ」の成立を志向しています。しかしその手法は、弱肉強食のアングロサクソン的支配とは少し異なり、マクシミリアンは、多民族文化を尊重し言語を統一することをせず、代わりに自らがラテン語からドイツ語、英語、スロベニア語まで十ヶ国語を駆使して統治に当たっていました。

力の原理は、武力にしろ資力にしろ、その力を敵に奪われ失ってしまえばもはや制覇を続けることはできません。しかし網の目のように張り巡らされた血筋は、集団原理という最大の防御になります。婚姻政策、多民族共存、情報統治という一種の共認原理を組み込んだ戦略で欧州中に根を張ったハプスブルク家は、現在でも意外な力を維持し続けているのかも知れません。

次回は、フランス革命を主導した側=新興金融勢力の中でも、その後全世界を支配するまでにその力を拡大させたロスチャイルド財閥について取り上げます。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.kanekashi.com/blog/2012/09/1916.html/trackback