地球温暖化CO2説を切る

「地質学からの地球環境問題─氷河期と温暖化問題」

現在、地球温暖化の主犯はCO2であるという説が世界の主流となっています。

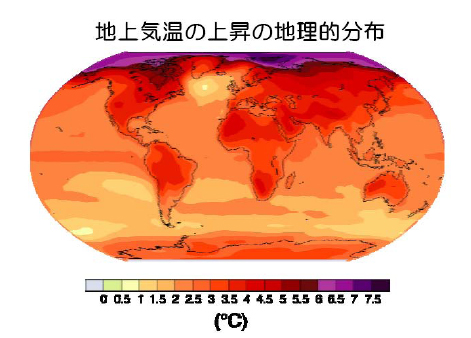

[2090〜2099年の世界平均地上気温変化予測]

しかしこの説に真っ向から異論を唱える研究者がいます。

今日は固体地球科学の研究で平成6に紫綬褒章を受賞したその人、丸山茂徳氏の説を紹介しましょう。

クリックをよろしく

□ 現在、地球温暖化の主犯としてCO2説を主導するのは、国際連盟の下部機関である「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」と呼ばれる「国際的な専門家でつくる、地球温暖化についての科学的な研究の収集、整理のための政府間機構である、学術的な機関」です。

最新の第4次評価報告書の場合、

130ヵ国以上からの450名超の代表執筆者・800名超の執筆協力者による寄稿、および2500名以上の専門家による査読を経て作成されている

そして世界中からこれだけの有能な学者の英知を集めて出した結論であるから、地球温暖化の主犯人はCO2で間違いないというのが今や世界の定説となっている。

しかし、ノーベル経済学受賞者が経営参加するLTCM(ファンド)が破綻したことに典型的に見られるように、この「有能な学者の英知」というものがいかに当てにならないものであるかということを我々は経験してきた。

□IPCCの報告書の一節を見てみると、

「この大気海洋結合モデル(AOGCM)によって計算された。AOGCM はなお、将来起こり得る気候の幅についての地域的な情報の主要な源である。モデルの解像度が上がり、また気候変化にとって重要なさまざまな過程についてのシミュレーションが進み、また、シミュレーション数が増加するにつれ、地域気候変化の特徴を明確に描写することが可能となってきた。

AOGCM のシミュレーションの結果から、地域規模の確率的な情報を引き出す技術に進歩がみられたが、これらの手法はまだ研究段階にとどまっている」

とあります。

■これに対しプルームテクトニクスを提唱した地質学者で東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻教授の丸山 茂徳氏が、「CO2温暖化主犯説」を“こき下ろし”ています。

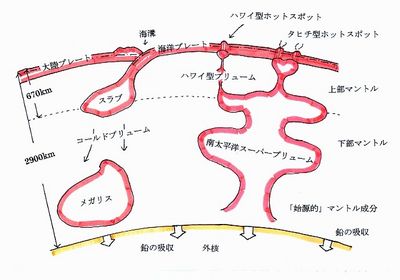

↑プルームテクトニクス「地球の構造とダイナミズム」の図解

その主張の骨子は

1 CO2問題と温暖化は切り離すべきだ。この100年間は温暖化傾向に有るが0.5度cに過ぎない。化石燃料を最も焚いた1940〜80年に気温は下降しており、CO2主犯説は崩壊している。

2 大気の気温を決める最大の要因は雲です。

雲が1%多ければ気温は1度c下がります。

3 雲の量に影響を与える最大の要因は宇宙線の飛来量です。

宇宙線が雲の凝縮核となる。

これに最も影響を与えるのが太陽の活動です。

活動が活発だと宇宙線は地球内に入ってこなくなる。活発だった太陽の活動は2年前から減衰している。

4 一方宇宙線の飛来量は地球の強い磁場が

遮断している。

地球の磁場が弱くなると飛来する宇宙線量が増えるがこの磁場も弱くなっている。

従って今後は温暖化ではなく、寒冷化が始まる。

5 CO2の温室効果は微小です。IPCCの見解の歪みは評価報告書を出すたびに大きくなり、4次評価書では温室効果ガスとして10倍以上の効果を持つ水蒸気の記述が消えた。

6 組織が出来ると、構成員は個人の幸せを求め始める。IPCCも健全な目的で生まれたが、CO2主犯説で食っていこうという方針を守り始めた。

「CO2は固定できる」「コンピューターを使えば解決策も出せる」と訴えれば研究費も下りる。

科学はしばしば政治に利用される。「地球のために」というのは受けが良い。アル・ゴアはそれを知っている。

7 確かに低炭素社会に移行する必要がある。それは温暖化するからではなく、

人口増に耐えられないからです。

2050年に世界人口は100億に近づき、人類史で最大の悲劇が始まるでしょう。石油と食料が足りなくなる。人口を計画的に減らして食料を増やす必要があります。

日本は諸外国に省エネの技術援助を行い、人口減少社会のお手本になるべきです。

地球温暖化の協奏曲に踊らされれば本質を見誤ります。

※丸山教授の意見は学会や社会風潮からすると、異端かも知れませんが、その述べるところは大いに傾聴に値すると思います。

特に最近の、CO2排出権取引を巡っての金融筋の動きや、アル・ゴアの「政治的」言動は、「地球のために」という大儀の裏に邪心が見え見えです。

根拠がはっきりしないことが、プロパガンダや雰囲気で何となく正しいのだと思い込まされる過ちを私たちはこれまで何度となく経験してきた。CO2温暖化説にたいしても、眉に唾をつけてその論拠についてよく考えることが是非必要です。。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.kanekashi.com/blog/2008/03/489.html/trackback

コメント5件

mihori | 2008.07.01 7:10

日本でもすごく昔から金貸しって登場してたんですね〜(@o@;

まずそこから驚きでした。

>「教材」が作られる背景には、統合者たちの意図がある

このあたりすごく気になります!どんな意図があったんだろう???明治維新=近代化というイメージを持たせた方がいい理由って???『時代区分”という固定観念の壁を超えて、事実構造の発掘』これから楽しみにしてまーす☆

manaty | 2008.07.01 23:14

s.tanakaさん☆

コメントありがとうございます♪

確かに江戸以前の金貸し事情も気になりますよね!

しかししばらくは明治以降を追求していく予定なので、とりあえず参考になりそうな記事があったので紹介しておきます◎

るいネット『江戸時代の流通可能な預かり証 「米切手」』

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=161914

s.tanakaさん鋭いです!

またこのシリーズでも深く追求するかもしれませんので楽しみにしてて下さい(^^)

manaty | 2008.07.01 23:32

mihoriさん★

コメントありがとうございます(^^)

>どんな意図があったんだろう???明治維新=近代化というイメージを持たせた方がいい理由って???

来週、この疑問に答える記事がUPされる予定なので、お楽しみにー☆

wholesale bags | 2014.02.10 16:20

金貸しは、国家を相手に金を貸す | 日本金融史1 〜近代化の始まりは明治維新ではない!〜

面白そうなのが始まりましたね〜。

江戸以前の金貸し=両替商?は、金利はどのくらい取ってたんでしょう?

西洋みたいに「信用創造」のようなこともやってたんでしょうか?

ぜひこれからのエントリーで教えてください!