金貸しは日本をどうする?~日本の状況(6)~医療の市場化で日本の医療制度が崩壊する

安倍政府は、「国家戦略特別区域法」を成立させることで、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)に先行し、日本の社会全体を内側からアメリカ化するような規制改革・構造改革を段階的に推進しようとしている。

TPPの本命は、保険・医療・知的財産権による日本の富の収奪なのに、政府・マスコミは農産物だけが問題であるかのように争点隠しをしている。

そこで、今回は医療分野に的を絞って金貸しの狙いを明らかにしていく。

画像はコチラからお借りしました。

(左から)アフラック日本支社の外池徹社長、チャールズ・レイク会長、アフラック・インコーポレーテッドのダニエル・エイモス会長、日本郵政の西室泰三社長、日本郵便の高橋亨社長、かんぽ生命保険の石井雅実社長、2013/07/26、東京・帝国ホテル

■国家戦略特区における医療分野の規制改革

○国家戦略特区ワーキンググループ資料より(平成25年10月18日)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/dai6/siryou.pdf

(1)国際医療拠点における外国医師の診察、外国看護師の業務解禁

(2)病床規制の特例による病床の新設・増床の容認

(3)保険外併用療養の拡充

・ 医療水準の高い国で承認されている医薬品等について、臨床研究中核病院等と同水準の国際医療拠点において、国内未承認の医薬品等の保険外併用の希望がある場合に、速やかに評価を開始できる仕組みを構築する。

政府のねらいは、TPP参加と連動し「国際医療拠点」をつくることをつうじて、日本の公的医療、国民皆保険制度をつきくずし、「すべてカネ次第」のアメリカ型医療への再編を推進し、アメリカの製薬会社、保険会社に市場を提供することにある。

三項目のなかでもっとも重視しているのが、保険外併用療養の拡充である。保険外併用療養は、健康保険が適用される診療と保険がきかない療養(自由診療)を併用するもので、現在は一部しかみとめられていない。保険外併用療養が拡充すれば、価格を自由に設定できるので、医療費は高騰していく。

■「金貸し」からの国家戦略特区における医療制度への要望内容

2013年7月に行った有識者からの「集中ヒアリング」で、ロバート・フェルドマン氏(モルガン・スタンレーMUFG証券チーフエコノミスト)は膨大な規制改革の提案をしている。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/dai5/hearing.pdf

例えば、医療分野では、フェルドマンの提案が多く盛り込まれているが、他にも

○米国等との疾病分類の統一化(これに基づき診療報酬を決定)

○健康を基準とした自己負担率の導入(基本負担を6割とし、メタボ基準以下は3割、喫煙者は7割とする)

など、アメリカの医療制度を押し付ける内容も含まれている。

つまり、金貸し(グローバル企業)の利益を代表する一部の人々が、日本国民の代表の顔をして、日本の制度を自分たちに都合よく変えようとしているのが実態なのだ。

このように医療の市場化に伴う医療費の高騰によって、日本の公的医療制度そのものを崩壊させようする狙いがあるのは明らかである。

■金貸しの狙いは「医療の市場化」

では、どのような手順で日本の医療制度を崩壊させようと企んでいるのだろうか。

①新薬や先端医療に関する価格制度の撤廃

特区においては、新薬や先端医療の価格制度が自由に設定できるので、外資系の製薬会社や医療機器メーカーの参入によって薬代や各種検査費用が高騰する。

②外国人医師、外国人看護婦の受け入れ

アメリカでは病床数(ベッド数)当たりの医師や看護師の数が日本のおよそ4倍となっている。同じ基準で採用すれば人件費が増大する。アメリカでは医療訴訟のリスク分も診療費に含まれており高額である。さらに診療費の自由化によって優秀な人材の奪い合いが起これば診療報酬が暴騰する。

③公費負担の激増で混合診療が拡充

特区では、富裕層を中心とした保険外診療(自費診療)の拡充が先行し医療費が高騰する。次に、難病や新たな病気の治療に対する特区での成功事例が盛んに宣伝されると想定される。そうなると、全国でも同様の治療が行えるように規制を緩和せざるを得なくなり、公的負担が激増する。しかし財源が不足しているので、混合診療が一般化されるだろう。そして、国民は高額な医療費に備えて民間保険に加入することになる。

正に、アメリカのように、高齢者と低所得者のみが公的保険の対象で、大多数の一般人は民間保険に加入する制度に改悪されるだろう。このようにして、日本の国民皆保険制度が崩壊する。

日本の医療は医者が大きな力をもっている(医者>製薬会社>患者)。

対して、アメリカの医療の力関係は、保険会社>製薬会社>医者>患者。

アメリカの診療は自由診療が基本である。高額な医療費に備え、各自が民間の保険会社と契約を行う。アメリカのように保険会社と製薬会社が自由に価格を決める社会では「金がなければ満足な医療が受けられない」状況へ陥ることは必至である。医療行為が全て金で換算されるようになっていき、医療格差と医療崩壊が始まる。

アメリカ人の自己破産の原因の6割が医療費であり、日本社会も貧困化の拡大と社会秩序の崩壊に拍車がかかることになる。

■すでに始まっている外資系保険会社の暗躍

○かんぽ生命がアフラックがん保険を販売開始

http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140722/fnc14072212020010-n1.htm

日本郵政グループのかんぽ生命保険は7月22日、全国の直営79支店で、提携先の米保険大手アメリカンファミリー生命保険(アフラック)のがん保険の販売を始めた。

狙いは処女地とされる日本の医療保険市場である。国民皆保険を空洞化する米国資本の戦略拠点に郵便局がなろうとしている。かんぽ生命の個人保険の契約件数は、毎年200万件余で国内トップで信用度も高く販売力もある。

アフラックの日本代表は、元USTR(通商代表部)日本部長だったチャールズ・レイク氏である。USTRはTPPを推進する米国の窓口である。正に、TPPの尖兵として送り込まれた人物である。

日本の生保市場は40兆円。米国に次ぐ世界第2位の保険大国である。死亡時に支払われる「生命保険」では日本勢が高いシェアを持っているが、「第3分野(医療・疾病・介護分野)」は外資系の牙城である。アフラックは全体の営業利益の8割、米プルデンシャルは5割弱を日本市場で稼いでいる。外国勢にとって日本は金城湯池なのだ。

○仏アクサが独占する「警察医療保険」

http://facta.co.jp/article/201307039.html

日本の治安を維持している警察庁と各都道府県の警察本部。その警察共済組合が斡旋する医療保険の引き受けを、仏アクサの日本法人アクサ生命保険が100%独占している。

警察庁と各道府県警察本部の職員数は25万人に達し、さらに家族や退職したOBを加えると70万人に膨らむと見られる。職員が自腹で払う医療保険料は年間150億円規模と推計され、団体保険を扱う生損保にとっては「オイシイ市場」である。

○将来予測

混合診療が拡充すると、医療費の増大に備えて一般国民は民間保険に加入せざるを得なくなる。既に参入している外資系健康保険会社(アフラック、プルデンシャル、仏アクサなど)は将来を見こして準備が整っているので、医療保険分野のシェア拡大に邁進していくことになるだろう。

日本の生保市場は40兆円もの規模であるが、医療費の高騰に伴って「死亡リスクに備える生命保険」から「日々の医療費を補填する医療保険」への切り替えが起こると思われる。そうすると、この巨大な医療保険市場を狙って世界中から外資系の新規参入が現れ、日本は草刈場になるだろう。

とりわけ、ヘルスケア市場で膨大な利益を上げているアメリカの健康保険会社(ユナイテッドヘルス、ウェルポイント、ヒューマナ、エトナ、シグナなど)は虎視眈々とその機会を伺っていると思われる。その過程で医療保険の分野では歴史も浅く競争力もない日本の保険会社は、間違いなく淘汰されるだろう。

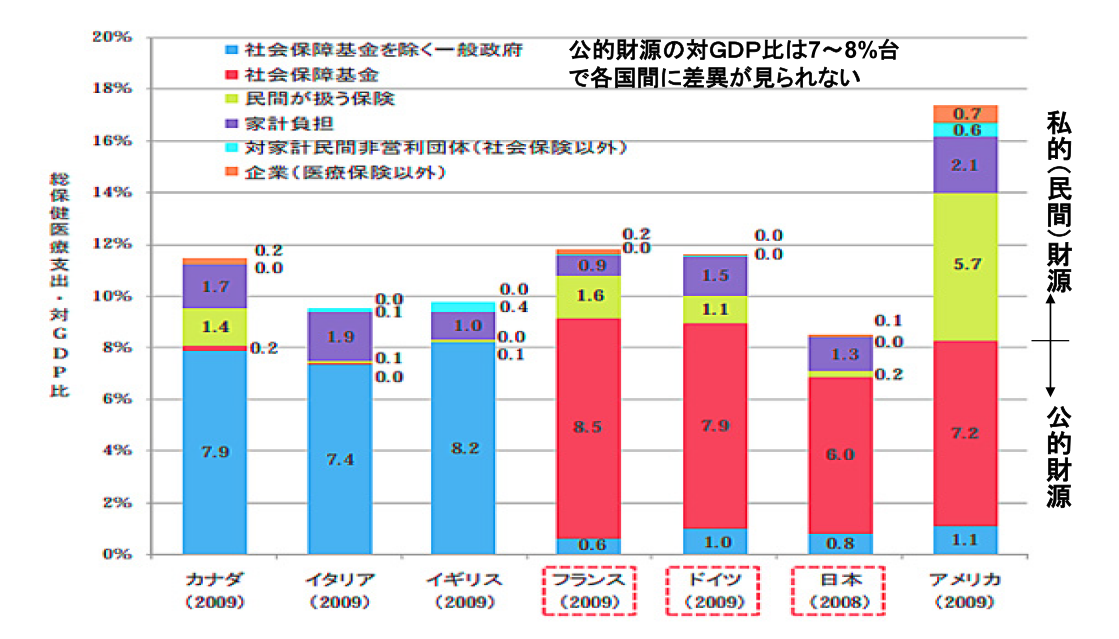

アメリカの国民医療費は対GDP比17.6%を占めている。日本の医療費は介護を含めると2013年度に初めて対GDP比10%を超えて10.3%になった。現在でも約50兆円の規模である。医療費がアメリカ並みのGDP比になるだけで1.7倍の約85兆円。日本の高齢化のスピードを考慮すれば約100兆円以上の巨大な医療保険市場が、外資によって食い物にされようとしている。

図表 総医療費の財源別内訳 国際比較 ( 対GDP比 2009年 )

出所; OECD Health Data (Feb 2012),日本のみ2008年

医療経済研究会資料より http://www.y-okabe.org/pdf/461_01.pdf

○医療の市場化で高騰する医療費に対して、どうする?

将来、私たちは 外資系の医療保険会社に言われるがままに高額な保険料を払い続けていくのだろうか。現在でも医者の言いなりなので医療費は高く、社会保障費は膨らむ一方である。

今後増え続ける医療費に対して、「今の医療はオカシイ」「自分の命は自分で守る、健康管理は自身で行う」といった今後湧き起こる「新しい潮流」とのせめぎ合いになるのではないだろうか。私たちの認識転換次第で、金貸しの思惑をかわすことも十分可能である。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.kanekashi.com/blog/2014/10/3312.html/trackback